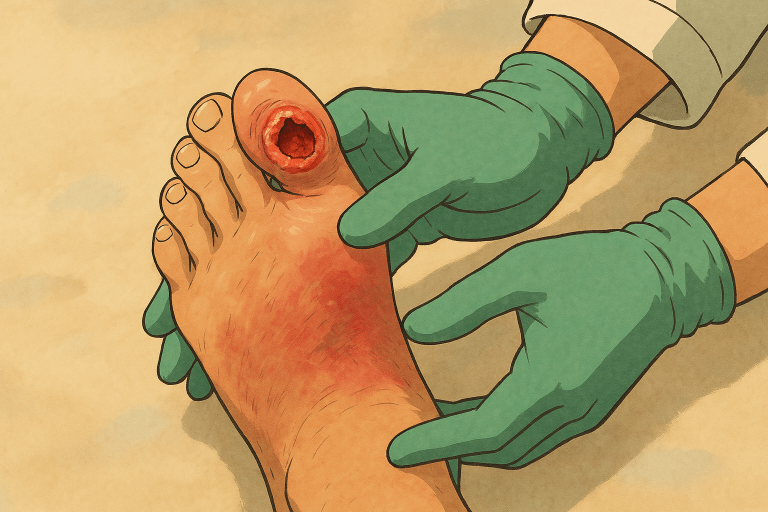

Wenn jeder Schritt zählt: Diabetische Fußulzera erkennen, verstehen und wirksam behandeln

Felix T. – Team Hessen

Der diabetische Fuß – kaum eine Komplikation des Diabetes mellitus ist so häufig und gleichzeitig so folgenschwer. Was mit einer unscheinbaren Druckstelle beginnt, kann sich in kürzester Zeit zu einer chronischen Wunde entwickeln. In Deutschland kommt es jährlich bei etwa 250.000 Menschen mit Diabetes zu einem Fußulkus – jeder fünfte davon endet mit einer Amputation (Boulton, 2021). Doch so weit muss es nicht kommen. Wer versteht, was hinter der Entstehung steckt, kann frühzeitig gegensteuern – mit Fachkompetenz, Fingerspitzengefühl und einem interdisziplinären Team.

Warum entstehen diabetische Fußulzera?

Das diabetische Fußsyndrom (DFS) ist das Resultat eines komplexen Zusammenspiels aus Durchblutungsstörungen, Nervenschäden und Infektanfälligkeit.

Die Hauptakteure:

- Neuropathie – Nervenleitstörungen führen dazu, dass Schmerz-, Druck- und Temperaturreize kaum oder gar nicht mehr wahrgenommen werden. Kleine Verletzungen bleiben unbemerkt, Druckstellen entstehen – oft durch falsches Schuhwerk – und entzünden sich (Edmonds, 2017).

- Angiopathie – Diabetes begünstigt die Arterienverkalkung. Die Mikrozirkulation wird gestört, das Gewebe schlecht durchblutet. Wunden heilen dadurch deutlich langsamer (Hinchliffe et al., 2018).

- Infektanfälligkeit – Die körpereigene Abwehr funktioniert bei Menschen mit Diabetes oft eingeschränkt. Schon leichte Infektionen können sich rasch ausbreiten und Wunden verschlechtern (Singh et al., 2019).

Hinzu kommen äußere Faktoren wie unzureichende Fußpflege, Druckbelastung durch unpassendes Schuhwerk oder mangelnde Beobachtung der Füße im Alltag.

Prävention: Der wichtigste Schritt ist der erste

Die gute Nachricht: Diabetische Fußulzera sind in vielen Fällen vermeidbar. Vorbeugung bedeutet: hinschauen, vorausschauen, begleiten.

Darauf kommt es an:

- Tägliche Fußinspektion – eigenständig oder mit Unterstützung.

- Regelmäßige professionelle Fußpflege – medizinisch geschult und achtsam durchgeführt.

- Angepasste Schuhe & Einlagen – orthopädisch versorgt, druckentlastend und kontrolliert.

- Blutzuckermanagement – stabile Glukosewerte sind essenziell für die Heilung.

- Sensibilisierung & Schulung – Betroffene und Angehörige müssen verstehen, worauf es ankommt.

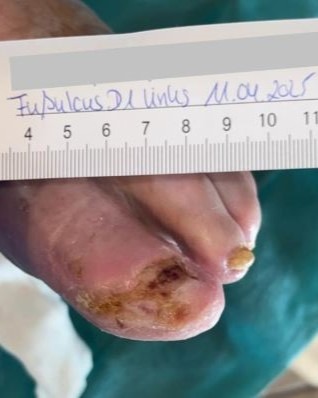

Fallbeispiel: Erfolgreiche konservative Behandlung bei hohem Risiko

Herr M., 83 Jahre, insulinpflichtiger Typ-2-Diabetiker, lebt allein, ist gehbehindert und multimorbid. Mitte Januar 2025 stellt der Pflegedienst WundCura im Rahmen der Neuaufnahme eine trockene, nekrotische Wunde am linken Großzeh fest – mit Infektionsanzeichen und klarer Risikokonstellation: Neuropathie, pAVK (ABI 0,6), eingeschränkte Mobilität, fehlende Fußpflege.

Der Verlauf: strukturiert, ganzheitlich, erfolgreich

Therapiestrategie:

- Autolytisches Debridement mit Hydrogelen – atraumatisch, schonend, kontrolliert.

- Angepasste Wundauflagen je nach Exsudationsphase – feucht, aber nicht nass.

- Entlastung des Fußes mit orthopädischem Vorfußentlastungsschuh.

- Enge Abstimmung mit Hausarzt und Diabetologin – Blutzuckerregulierung, Kontrolle der Durchblutung.

- Gezielte Angehörigenberatung – inklusive Schulung zur täglichen Inspektion und Hautpflege.

- Regelmäßige Verlaufskontrolle durch die spezialisierten Pflegekräfte – engmaschig dokumentiert.

Das Ergebnis: Amputation verhindert

Nach knapp drei Monaten ist das Wundbett vital, die Nekrose vollständig entfernt, die Granulation abgeschlossen. Herr M. ist mobil mit Rollator, schmerzfrei und kann wieder selbstständig kleinere Wege gehen. Eine drohende Zehenamputation konnte durch strukturierte Pflege, Geduld und professionelle Zusammenarbeit erfolgreich vermieden werden.

Was Fachkräfte wissen und tun sollten

7 Tipps für die Pflegepraxis:

- Jede Wunde am diabetischen Fuß ist potenziell gefährlich – sofort handeln, nicht abwarten!

- Nicht nur die Wunde, auch den Menschen behandeln – Mobilität, Schuhwerk, Alltag, Ernährung mitdenken.

- Autolytisches Debridement gezielt einsetzen – besonders bei älteren, multimorbiden oder operativ nicht belastbaren Patient:innen.

- Pflege dokumentiert Fortschritt – auch kleine Heilungszeichen sollten sichtbar gemacht werden.

- Interdisziplinär denken – Hausärzt:innen, Podolog:innen, Orthopädieschuhmacher:innen und Pflege als eingespieltes Team.

- Wunde bedeutet auch Beziehung – Vertrauen aufbauen, Ängste abbauen, realistische Ziele gemeinsam definieren.

- Wundpflege ist mehr als Technik – sie ist Beziehungspflege, Lebensqualitätserhalt und manchmal Lebensrettung.

Fazit

Diabetische Fußulzera sind nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein pflegerisches Thema mit enormer Relevanz. Wenn wir es schaffen, frühzeitig zu erkennen, individuell zu behandeln und ganzheitlich zu begleiten, können wir nicht nur Wunden heilen – sondern auch Mobilität, Autonomie und Lebensfreude erhalten. Falls doch eine Wunde entsteht, zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen – je früher, desto besser! WundCura ist dabei Ihr zuverlässiger Pflegedienst. Spezialisiert. Kompetent. Vernetzt.

Quellen:

- Boulton, A. J. (2021): The diabetic foot: From art to science. Diabetic Medicine.

- Edmonds, M. (2017): Pathogenese des neuropathischen Fußes. Journal of Diabetes and Its Complications.

- Singh, N., Armstrong, D. G., & Lipsky, B. A. (2019): Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA.

- Bus, S. A. & van Netten, J. J. (2019): Footwear and offloading interventions to prevent and heal foot ulcers. Diabetes Metab Res Rev.

- Hinchliffe, R. J. et al. (2018): Management of peripheral arterial disease in patients with diabetes. Diabetic Foot Journal.